Autor: Marcelo Bauzá

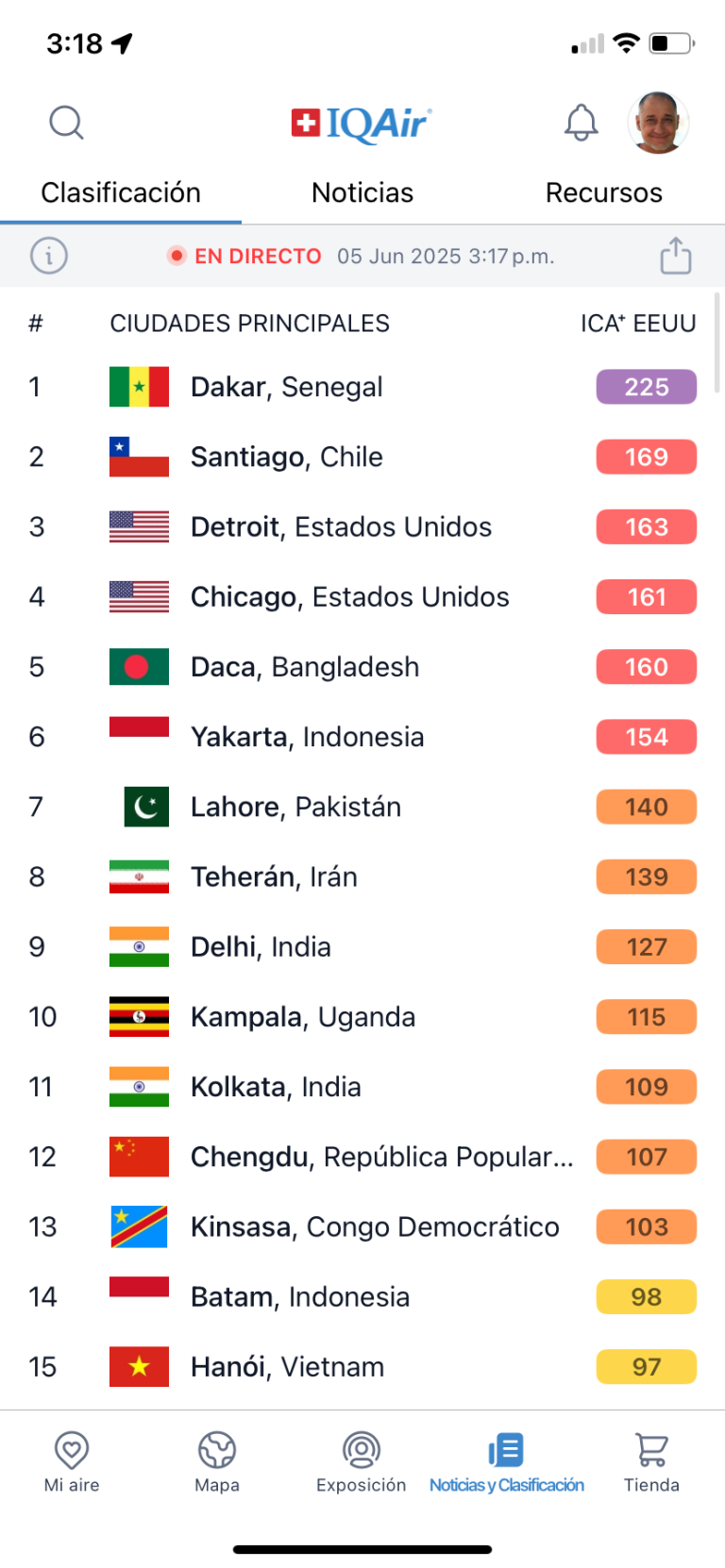

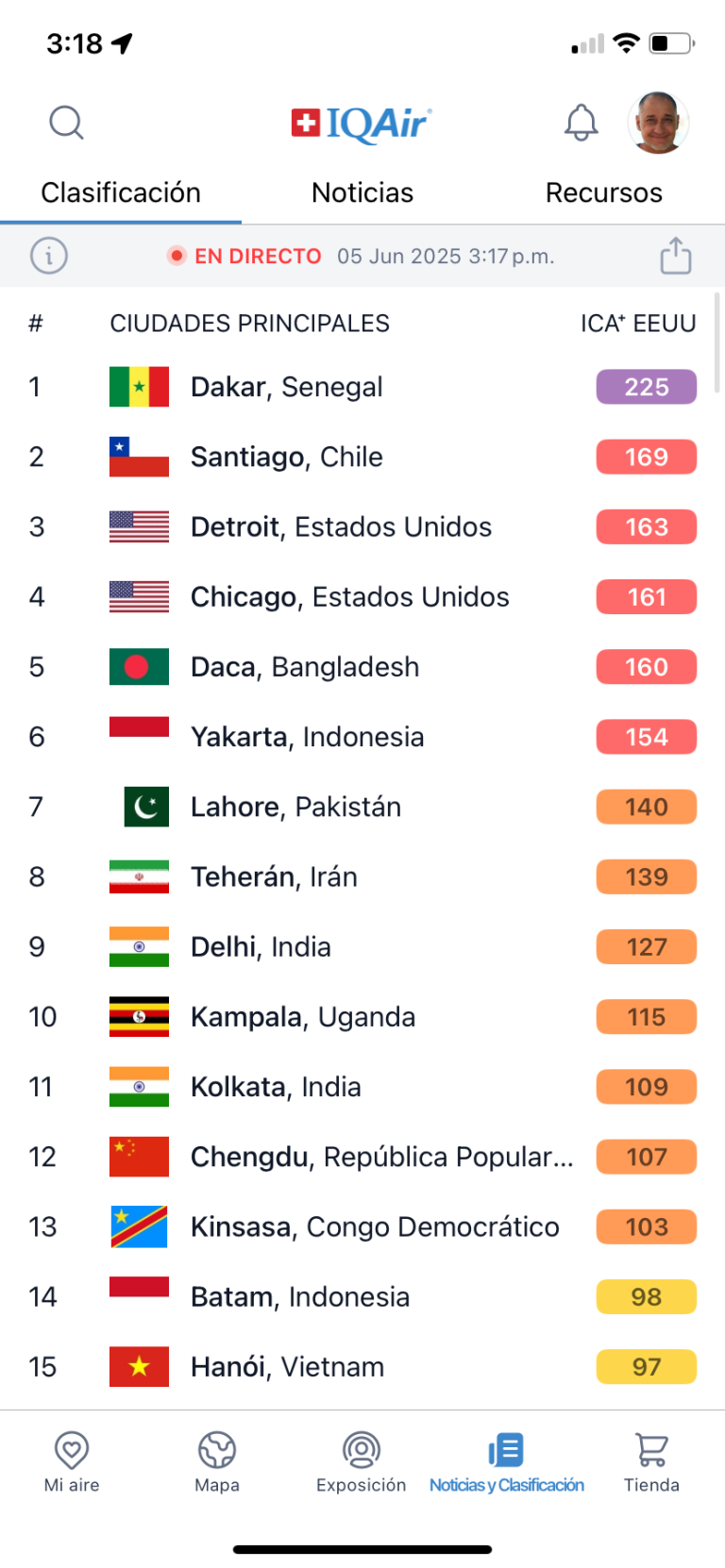

El jueves por la tarde tenía previsto subir el Cerro San Cristóbal en bicicleta con unos amigos antes de volver al trabajo. A las 15:30, ya listo para partir, miré el nivel de contaminación atmosférica: 169 ICA [1]. Ninguna posibilidad de hacer ejercicio bajo esas condiciones. Ese día de junio, Santiago ranqueaba segunda entre las ciudades más contaminadas del mundo, debajo de Dakar y sobre Chicago, Delhi, Yakarta y Calcuta. Todo el que viva en la capital de Chile sabe que estas condiciones son habituales en invierno, mejorando apenas el resto del año.

La primera vez que aterricé en la ciudad a mediados de los años 90 era asombroso ver la densidad de la nube negra de smog que cubría el valle. Era la época en que la Alameda estaba saturada de micros amarillas que vomitaban monóxido de carbono sin parar entre las 7 de la mañana y la vuelta del trabajo. Eso fue hace 30 años, una generación completa, ¿verdad?

Más allá de las Variables: Un Problema Cultural

Existe una enorme cantidad de variables involucradas en los niveles de contaminación atmosférica de una ciudad: topografía, clima, estructura urbana, sistema de transporte, actividades económicas, densidad poblacional, cobertura vegetal, pavimentos predominantes. Sobre varias de ellas no podemos intervenir, sobre muchas otras sí, pero el problema de fondo es más de enfoque que de manejo de una u otra variable.

La ciudad es el sistema más complejo que ha creado nuestra especie. Escuchando a Salvador Rueda [2] hace unos días, confirmé mi intuición de que la razón de las continuas emergencias que viven varias ciudades del país es de base cultural, de estilos de vida. Como explica el urbanista y biólogo catalán, las ciudades están “preñadas de intereses, de intenciones y de poder”, lo que requiere modelos intencionales que guíen hacia la solución de los grandes problemas urbanos.

Su propuesta es clara: necesitamos ciudades “compactas en su morfología, complejas en su organización, biodiversas, eficientes metabólicamente y cohesionadas socialmente”. Características que contrastan radicalmente con el modelo actual de Santiago, que privilegia la segregación y el automóvil.

El Auto en Nuestro Cerebro

En palabras de Rueda, “tenemos un verdadero coche físico en nuestro cerebro y no somos capaces de pensar en otros términos que no sean con el coche, esa es nuestra gran dificultad”. Después de décadas de bombardeo publicitario que asocia el automóvil con estatus, libertad y felicidad, hemos naturalizado un modelo urbano que subordina la vida pública al desplazamiento vehicular. El desafío es claro: “hay que domesticarlo y urbanizarlo”, porque “tiene que ocupar el lugar que tiene que ocupar, no más”.

Partiendo de la premisa fundamental del urbanismo de que el espacio público define la ciudad [3] , analicemos cómo se utiliza el principal espacio público que tenemos: nuestras calles. En el Gran Santiago, las calles sirven principalmente para desplazarse en automóvil, reduciendo el espacio público a “un lugar de tránsito para llegar a los lugares que se buscan, pero no un lugar de encuentro, para nada”. Hemos sido desplazados como ciudadanos a los límites, a las veredas y los pocos espacios públicos disponibles. La diferencia es evidente: mientras el espacio público de calidad cuenta con población y diversidad de actividades suficientes, nuestro modelo lo ha convertido en un desierto de asfalto y cemento.

La Madre del Cordero

Pero el problema va más allá del aire que respiramos. Como señala Rueda, “el espacio público es la madre del cordero de las ciudades”. Es “la casa de todos, el espacio común, el que nos reúne y el que da la resultante de todo, entre otros el de la seguridad o de la inseguridad”. Sin espacio público de calidad no hay ciudad: “en todo caso, en el suburbio tendremos espacio urbanizado, pero eso no es ciudad. Es muy distinto, eso es un desierto urbano, un lugar inseguro”.

El modelo actual genera “una cantidad de disfunciones tremendas”: contaminación atmosférica, ruido, gases de efecto invernadero, accidentes y la ocupación masiva del espacio público por el automóvil. Las calles “solamente sirven para desplazarse”, cuando en realidad podrían incorporar otros usos que correspondan con los derechos ciudadanos. El resultado es que “la ciudad la gestionan la policía y el tráfico”, relegándonos a las veredas mientras el mejor espacio urbano se reserva para los vehículos. ¿Y cuál es el resultado? Contaminación atmosférica, ruido, accidentes, estrés y aislamiento, por solo mencionar los más evidentes. Basta observar cómo cambia la dinámica social y ambiental cuando las calles se cierran para usos recreativos durante los domingos en la mañana para comprender las posibilidades que abriría reorganizar la grilla urbana de forma diferente.

El Reino del Automóvil

Pero no soñemos: el auto sigue siendo el rey. Las comunas se disputan la captura de los permisos de circulación vehicular que representan 14% de sus ingresos anuales [4] , y los planes reguladores municipales exigen estacionamientos mínimos por uso, en lugar de establecer un máximo o facilitar mayor flexibilidad, que sería lo más lógico.

Nuestras ciudades están pensadas en función del uso irrestricto del automóvil, bajo la presunción de que la máxima aspiración es tener auto y desplazarse en él con absoluta libertad, independientemente del impacto que tiene en el bien común. Es una lógica similar a la que predomina en la producción del espacio residencial, donde se supone que el agregado de desarrollos inmobiliarios privados conforma una ciudad.

El Círculo Perverso

El círculo se cierra de manera perversa: la contaminación atmosférica va de la mano con el deterioro de la calidad urbana y la erosión de nuestros vínculos sociales. Al entregar el espacio público al medio de transporte más alienante y contaminante, no solo respiramos aire tóxico, sino que perdemos aquello que da sentido a la vida urbana: la posibilidad del encuentro fortuito, la conversación espontánea, el comercio de proximidad, el juego de los niños en las calles.

Nuestras arterias urbanas, diseñadas exclusivamente para el flujo vehicular, se han convertido en barreras que fragmentan barrios y comunidades. Donde debería existir vida pública —mercados, plazas, espacios para el encuentro— encontramos kilómetros de asfalto que separan más que conectan. El ruido constante del tráfico ahoga las conversaciones, mientras que la velocidad de los vehículos transforma el espacio público en un territorio hostil para caminar, detenerse o simplemente estar.

Esta lógica no solo nos envenena; también empobrece nuestra experiencia urbana. Las ciudades más vivibles del mundo han comprendido que las calles pueden ser simultáneamente espacios de movilidad y de vida social. Cuando priorizamos la velocidad del automóvil por sobre la calidad del espacio urbano, no solo producimos smog: producimos soledad, desconfianza y una experiencia urbana empobrecida.

La Transformación es Posible

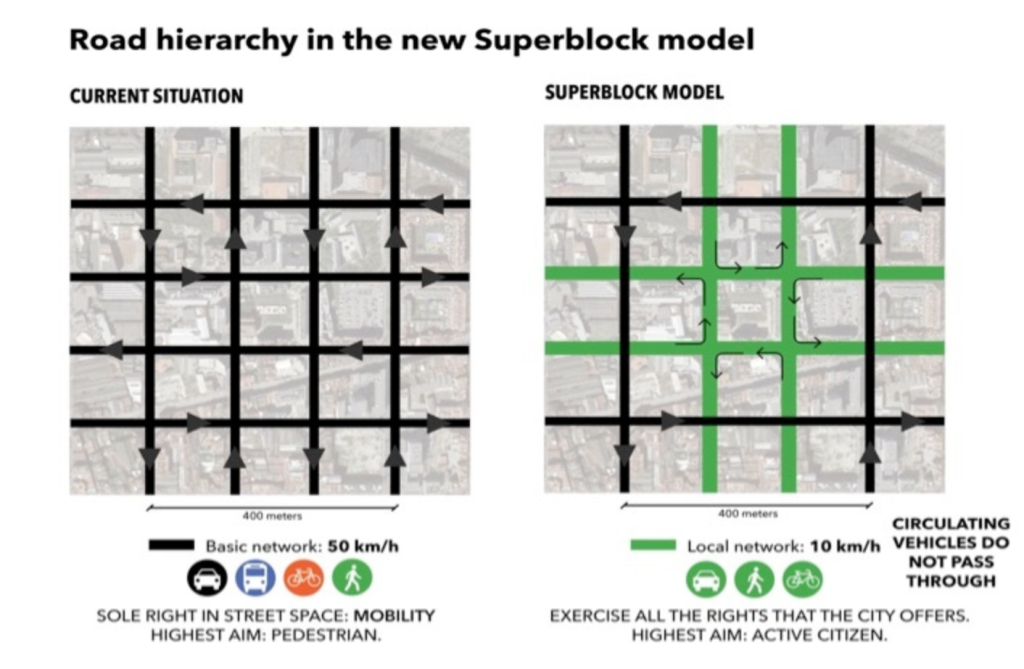

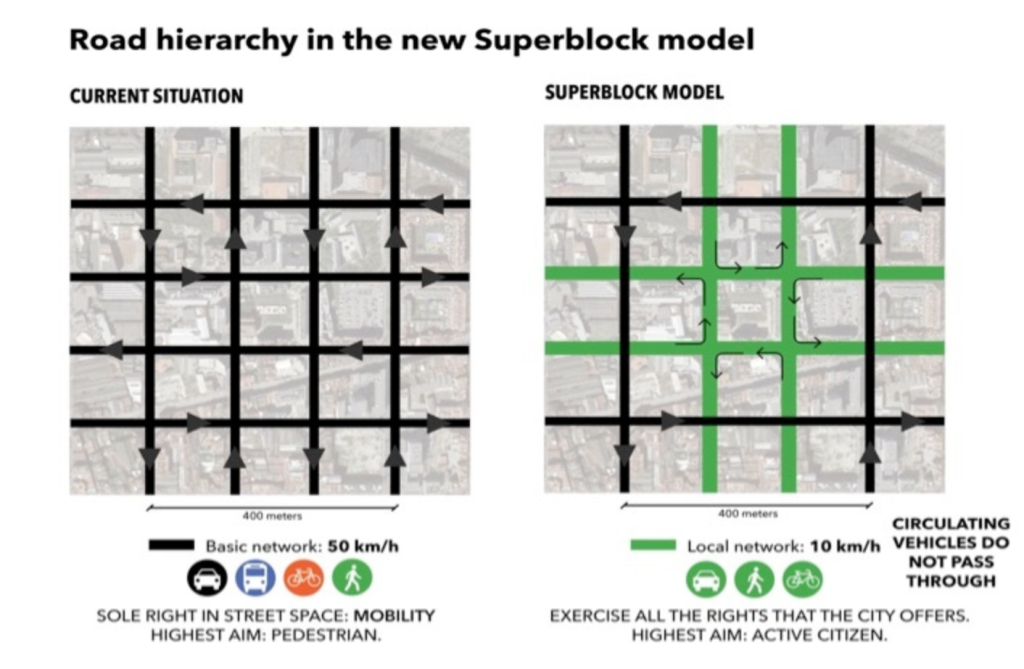

La experiencia de Barcelona con el modelo de supermanzanas demuestra que no se trata de una utopía. El plan logró reducir un 25% del tráfico vehicular, superando las proyecciones iniciales del 15%, mientras liberaba el 70% del espacio dedicado al automóvil. Los beneficios son medibles: “podríamos evitar 667 muertes prematuras cada año, más de 18.000 ataques de asma, más de 12.000 bronquitis agudas, o más de 600 hospitalizaciones con problemas cardiovasculares”. Multiplica esos valores por cuatro y tendrás una idea del impacto que tendría en el Gran Santiago la implementación de un sistema de supermanzanas [5] .

El impacto económico es revelador: un ahorro de 1.700 millones de euros anuales en gastos sanitarios, mientras que la implementación costaría apenas 30 millones de euros anuales. No se trata solo de cambiar algunas calles, sino de “rediseñar las redes” para cambiar todo sin demoler un solo edificio.

Una Decisión Colectiva

El aire que respiramos refleja las decisiones que tomamos como sociedad sobre el tipo de ciudad que queremos habitar. Mientras sigamos concibiendo las calles como arterias para la circulación en automóvil, seguiremos respirando los costos ambientales y sociales de esa elección.

La contaminación atmosférica no es un problema técnico que se resuelve con filtros o restricciones: es el síntoma visible de un modelo urbano obsoleto que ha olvidado que las ciudades existen para que las personas se encuentren, no para que los autos circulen.

Postdata: Domesticar el automóvil

” De lo que aquí se trata no es de prohibir el uso del auto como medio de movilidad, sino de regular su uso en beneficio de la ciudad y sus habitantes”. La recuperación de las calles como espacio público para la comunidad tiene bajo costo material pero un alto costo político. Por eso vale la pena mostrar resultados en ciudades que han modificado exitosamente sus modelos urbano.

Referencias:

[1] ICA = Índice de Calidad del Aire. Es un indicador que traduce las concentraciones de los principales contaminantes (PM₂,₅, PM₁₀, O₃, NO₂, SO₂ y CO) a una escala numérica y de colores fácil de entender. Los valores de referencia son: < 50 sin riesgo para la población, 51 a 100 riesgo leve para personas muy sensibles, 101 a 150 riesgo para grupos sensibles, 151 a 200 riesgo para toda la población, 201 a 300 riesgo alto, > 300 riesgo muy alto.

[2] Salvador Rueda. 14º Edición de la Conferencia Internacional de Ciudad: Recuperación Urbana. Cámara Chilena de la Construcción. Junio, 2025.

[3] “Sin espacio público no hay ciudad ni ciudadanía; el ciudadano no nace, se hace ejerciendo como tal en el espacio público”. (Borja, El derecho a la ciudad, 2014)

[4] Representan el 14% de los ingresos propios permanentes anuales de una comuna, destacándose que esto representa 37% del total recaudado por este concepto, destinándose el resto al Fondo Común Municipal. Revista SINIM 2023″ de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

[5] La población de Santiago es de 6,2 millones de habitantes, la de Barcelona de 1,6 millones.

La primera vez que aterricé en la ciudad a mediados de los años 90 era asombroso ver la densidad de la nube negra de smog que cubría el valle. Era la época en que la Alameda estaba saturada de micros amarillas que vomitaban monóxido de carbono sin parar entre las 7 de la mañana y la vuelta del trabajo. Eso fue hace 30 años, una generación completa, ¿verdad?

La primera vez que aterricé en la ciudad a mediados de los años 90 era asombroso ver la densidad de la nube negra de smog que cubría el valle. Era la época en que la Alameda estaba saturada de micros amarillas que vomitaban monóxido de carbono sin parar entre las 7 de la mañana y la vuelta del trabajo. Eso fue hace 30 años, una generación completa, ¿verdad?

El impacto económico es revelador: un ahorro de 1.700 millones de euros anuales en gastos sanitarios, mientras que la implementación costaría apenas 30 millones de euros anuales. No se trata solo de cambiar algunas calles, sino de “rediseñar las redes” para cambiar todo sin demoler un solo edificio.

El impacto económico es revelador: un ahorro de 1.700 millones de euros anuales en gastos sanitarios, mientras que la implementación costaría apenas 30 millones de euros anuales. No se trata solo de cambiar algunas calles, sino de “rediseñar las redes” para cambiar todo sin demoler un solo edificio.