Por Marcelo Bauzá

Bares de seis asientos en una ciudad de 40 millones de habitantes

Sentado en uno de los cientos de bares que pueblan el distrito de Shinjuku en Tokio, encontré esta frase escrita en la pared: “Esto es mejor que todos los bares de San Francisco”. No era ironía. Ese turista había captado algo fundamental sobre el urbanismo japonés que a menudo se nos escapa entre datos de densidad y regulaciones de zonificación: la escala humana importa.

Fue en 2019, durante un viaje de veinte días por Tokio, cuando experimenté por primera vez esa sensación visceral. Mi amigo y yo nos hospedamos cerca de Shibuya, a escasos minutos de su famoso cruce, ese cruce peatonal que se ha convertido en símbolo del frenesí urbano moderno. Pero bastaba caminar cinco minutos en cualquier dirección para encontrarse en otro mundo completamente distinto: callejuelas tranquilas y sinuosas, con establecimientos diminutos apretados unos contra otros, cada uno con su propia personalidad, cada uno contando su propia historia.

Estos callejones, conocidos como yokocho, surgieron de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial como mercados negros donde los vendedores ofrecían de todo en una economía informal masiva. Lo que alguna vez fue un espacio de supervivencia se ha transformado en el corazón palpitante de la vida nocturna tokyoita, con lugares emblemáticos como el Golden Gai de Shinjuku, que comprime doscientos setenta microbares en una sola manzana.

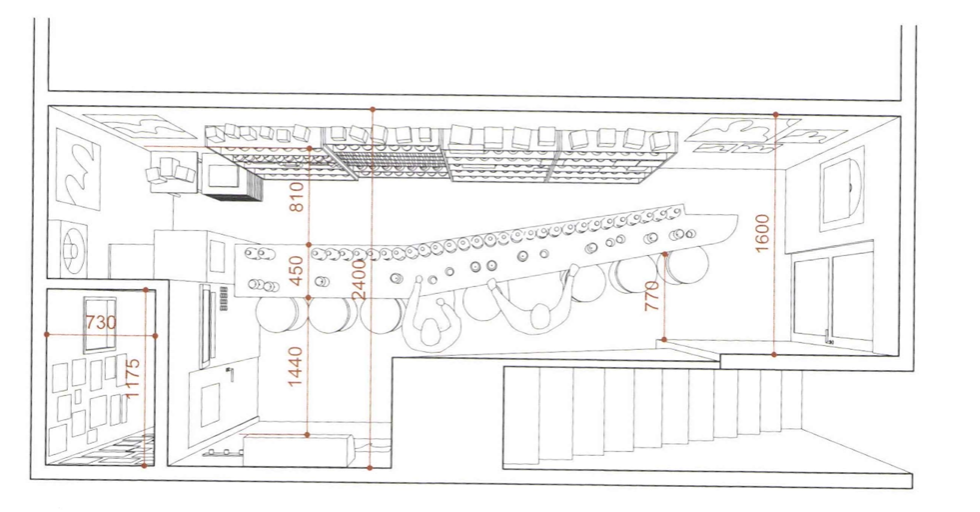

Bar Alpaca. Golden Gai. Shinjuku. 2029. Emergent Tokyo. Jorge Almazán + StudioLab.

La decisión del gobierno de posguerra de no criminalizar a estos operadores del mercado negro, sino de reconocerlos como pequeños empresarios y otorgarles derechos de propiedad sobre puestos construidos especialmente para ellos, sentó las bases de lo que hoy conocemos como la cultura yokocho. Fue una apuesta por la economía desde abajo, por el surgimiento espontáneo, por reconocer que a veces la mejor planificación urbana es saber cuándo no planificar.

En uno de esos bares, sentado en un taburete junto a cinco desconocidos que rápidamente dejaron de serlo, entendí algo que no se puede capturar en ninguna fotografía de Instagram ni en ningún artículo de arquitectura: la intimidad forzada de estos espacios crea algo mágico. No hay manera de permanecer anónimo en un bar de seis asientos donde el propietario está a medio metro de distancia y puede ver tu expresión cuando pruebas su especialidad de la casa. No hay forma de evitar la conversación con quien está a tu lado cuando literalmente tus codos se tocan.

La serie Cantina de Medianoche, actualmente en Netflix, captura magistralmente esta atmósfera: historias cotidianas que se tejen noche a noche en torno a una barra donde el maestro y sus clientes habituales crean una micro-comunidad. No es ficción exagerada, es un retrato fiel de lo que ocurre en miles de estos espacios cada noche.

El tamaño reducido de estos lugares fomenta la interacción social, rompiendo la formalidad que a menudo se asocia con los espacios urbanos más grandes. Esto contrasta radicalmente con la cultura de exclusividad que predomina en ciudades como Berlín o Nueva York, donde el cordón de terciopelo define el estatus. En Tokio, la dinámica es diferente: se trata de aclimatarse, de leer el ambiente, de entender sutilmente si un lugar te da la bienvenida.

Bar Alpaca. Axonométrica. 8 asientos en 8 metros cuadrados.

Hay una cultura de clientes habituales que va más allá del simple reconocimiento. Los bares se decoran con las pequeñas baratijas que los regulares traen de sus viajes, convirtiendo cada establecimiento en una suerte de museo colectivo de las vidas que se cruzan allí. Es una simbiosis delicada donde el propietario debe equilibrar la gratitud genuina con su propio gusto estético cuando recibe un regalo horroroso pero cargado de afecto.

Tokio tiene aproximadamente cinco veces el número de restaurantes que la ciudad de Nueva York, per cápita. Dependiendo de cómo se cuente, en realidad es más de diez veces. Esta escala masiva no es producto de corporaciones multinacionales replicando fórmulas exitosas, sino de miles de propietarios individuales persiguiendo sus propias visiones, sus propios sueños, sus propias estéticas.

Conocí la historia de una mujer que dejó el mundo de las finanzas para abrir un pequeño bar en la capital de Japón. El costo total para ponerlo en marcha fue de aproximadamente mil seiscientos dólares estadounidenses. Eso incluía todo: permisos, decoración con algo de bricolaje, y el inventario inicial de licores y suministros. Para cualquiera familiarizado con la industria de bares y restaurantes en América Latina o Estados Unidos, esa cifra resulta casi fantástica. Pero es posible gracias a un ecosistema que ha sido diseñado —o más bien, que ha evolucionado— para reducir sistemáticamente las barreras de entrada.

Las licencias de alcohol cuestan cincuenta dólares y solo requieren llenar un formulario. Las inspecciones de salud y seguridad son cada cinco o siete años. Si diriges un pequeño negocio familiar y no estás generando ingresos masivos, puedes quedarte con el impuesto sobre las ventas que recaudas hasta cierta cantidad. No existen tamaños mínimos de lote ni de unidad de la misma manera que en otras partes del mundo. Como propietario de un pequeño negocio familiar, básicamente no pagas impuesto sobre la renta. Ah, también hay que destacar que Japón tiene atención médica universal excelente y educación asequible si tienes hijos. Todo está configurado para permitirte ser propietario de tu sueño.

El fenómeno datsusara: escapando a la trampa

Existe una frase en japonés que captura perfectamente esta tendencia: datsusara, que literalmente significa “asalariado escapado”. Es un fenómeno cultural creciente de personas que abandonan el mundo corporativo para abrir pequeños negocios impulsados por la pasión más que por el beneficio. Año tras año, generación tras generación, el porcentaje de urbanitas de Tokio que encajan en ese modelo clásico del asalariado con traje y corbata que todos tenemos estereotipado en la cabeza sigue disminuyendo, mientras que crece el porcentaje que vive una vida más creativa, centrada en la pasión y en perseguir los propios intereses y la comunidad por encima de los ingresos.

Estos emprendedores no necesariamente ganan tanto dinero como podrían en una gran empresa. Pero tienen algo más valioso: un conjunto más rico de interacciones con sus clientes, la satisfacción de crear un espacio que refleja su propia visión del mundo, y la posibilidad de construir una comunidad real. Tienen alquiler barato, porque Tokio construye toneladas de viviendas. Tienen comida genial y económica por todas partes. Tienen seguridad económica básica garantizada.

Cuando dos mundos conviven en armonía

Uno de los fenómenos más fascinantes de Tokio son los barrios de bolsillo: vecindarios íntimos, densos y de baja altura, completamente rodeados por oficinas modernas en rascacielos. Existe una relación simbiótica entre ambos mundos. En el interior encuentras pequeños negocios familiares y comunidad íntima. En el anillo exterior, oficinas pobladas por trabajadores que viajan diariamente desde los suburbios y que se convierten en clientes regulares de estos restaurantes y bares después del trabajo. Es el equilibrio perfecto entre dos modelos de vida urbana que en otras ciudades parecen estar en guerra constante.

Hay algo más que distingue a estos establecimientos: no suben los precios cuando se vuelven populares, al menos no tanto como lo harían en otras partes del mundo. Existe una increíble rigidez de precios porque incluso ajustar los precios por inflación ha sido algo que genera incomodidad generalizada. Los restaurantes definitivamente no quieren perder a su clientela habitual por el tráfico turístico efímero. Esto puede parecer irracional desde una perspectiva puramente económica, pero tiene una lógica profunda cuando entiendes que estos negocios no son solo fuentes de ingreso, son proyectos de vida, son comunidades, espacios de pertenencia. Un propietario mayor con una casa adosada prefiere tener jóvenes abriendo una librería debajo de su vivienda, aunque no genere tanto ingreso como un Starbucks, porque le gusta que haya gente joven haciendo cosas bonitas en el vecindario.

Comparaciones globales: no es solo Tokio

Este patrón no es exclusivo de Tokio. En distintos rincones del mundo, cuando las condiciones regulatorias lo permiten, emergen fenómenos similares.

Melbourne desarrolló su propia versión de esta cultura con sus laneways a partir de los años noventa, cuando cambios en las leyes de licencias de alcohol permitieron la apertura de pequeños bares sin necesidad de cocinas completas. El mercado de Machane Yehuda en Jerusalén experimentó una transformación similar, donde lo que era un mercado de día se convirtió en un vibrante centro de vida nocturna con más de veinte bares y diez restaurantes.

Lo que estos tres casos tienen en común es el reconocimiento de que los espacios urbanos más memorables y socialmente cohesivos no necesariamente son los que se diseñan en las oficinas de arquitectos estrella, sino los que emergen orgánicamente cuando se crean las condiciones adecuadas para el surgimiento espontáneo. Son espacios que priorizan la escala humana sobre la monumental, la intimidad sobre la exclusividad, la comunidad sobre el lucro máximo.

¿Qué podemos aprender?

Cuando regresé de Tokio, vi mi propia ciudad con ojos diferentes. Empecé a notar todos los espacios muertos, todas las regulaciones que impedían la aparición de pequeños negocios, todos los “no lugares” que Marc Augé describió: esos espacios de tránsito sin alma, sin memoria, sin comunidad. Empecé a preguntarme: ¿qué pasaría si redujéramos dramáticamente las barreras de entrada para pequeños emprendedores? ¿Qué pasaría si permitiéramos más flexibilidad en el uso de espacios? ¿Qué pasaría si priorizáramos la creación de comunidad sobre la maximización de ingresos?

Los yokocho no son replicables exactamente porque cada ciudad tiene su propio contexto, su propia historia, sus propias restricciones. La lección a aprender es que podemos recuperar la intimidad, la calidez, la personalidad y la individualidad en los pequeños negocios urbanos. Podemos crear espacios donde la escala humana triunfe sobre las franquicias impersonales. Podemos diseñar ciudades donde lo pequeño e íntimo sea tan o más atractivo que lo grande y espectacular.

En la próxima entrega descubriremos el secreto: el marco estructural que hace posible toda esta magia, las políticas de zonificación, los incentivos microeconómicos, y las decisiones de planificación urbana que permiten que miles de pequeños emprendedores conviertan sus sueños en realidad sin quedar atrapados en la burocracia kafkiana que caracteriza a tantas otras ciudades del mundo.