Por Gonzalo Undurraga. Imagen portada: H30 Humedad. Fuente: Claudio Magrini, MTP – UDP (2020).

La respuesta a la pregunta es parte del contenido de los más de 10 años de investigación realizados en el marco del curso del Magíster Territorio y Paisaje de la Universidad Diego Portales, dictado por el arquitecto y socio de Agencia Ciudad, Claudio Magrini.

Un trabajo que incluye la participación de más de 150 alumnos que han cursado el Magíster, inspirado por el Gran Incendio Urbano de Valparaíso de 2014 que afectó a la ciudad puerto, dejando sin hogar a cerca de 12.000 personas y cobrando la vida de 15, lo que sin duda marcó un antes y un después en la región y el país, respecto de las condiciones de riesgo y exposición de nuestras ciudades.

Ante fenómenos climáticos e hídricos inéditos, los incendios forestales han ido revelando la vulnerabilidad de las áreas urbanas y sobre todo, la falta de cuidado y conciencia tanto de autoridades como de habitantes, que ha pesar de las tragedias vividas parecen no poder o no saber cómo aplicar paliativos a nivel territorial.

Sector quebrada Polcuro, vista al cerro La Cruz desde el cerro Las Cañas, abril de 2014 (Izq), agosto de 2025 (Der). Fotos: Gonzalo Undurraga.

La investigación liderada por Magrini recoge antecedentes locales e internacionales, de una comunidad científica especializada que ha ido observando cada vez más las capacidades y particularidades en distintas latitudes y suelos, de factores climáticos, variables ecológicas y metereológicas, que pueden llegar a cumplir un rol clave en la protección de nuestras ciudades ante el fuego u otros riesgos de desastres naturales.

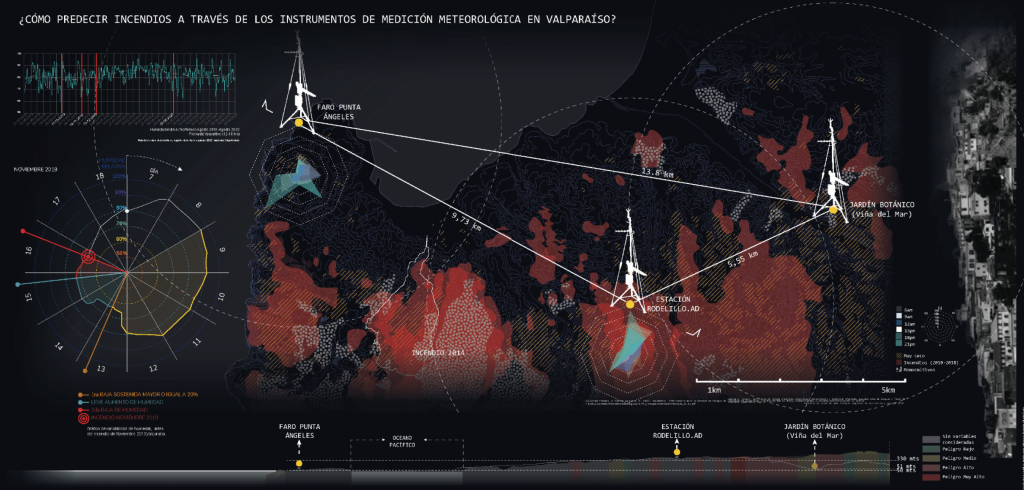

El incendio de Valparaíso de 2014 permitió a la comunidad académica acuñar el término 30 / 30 / 30. Así, al ser el foco de la noticia durante semanas, los reporteros repetían una y otra vez que la condición fatal tenía que ver con “el factor 30”, es decir, 30% de humedad relativa, 30 nudos de velocidad del viento (52 km/h) y 30° Celsius de temperatura ambiente. Dado que tanto la temperatura como el viento son factores imposibles de manipular, la investigación aborda la humedad como hipótesis de trabajo, para intentar disminuir el riesgo frente a la amenaza de incendios forestales, cada vez más presente.

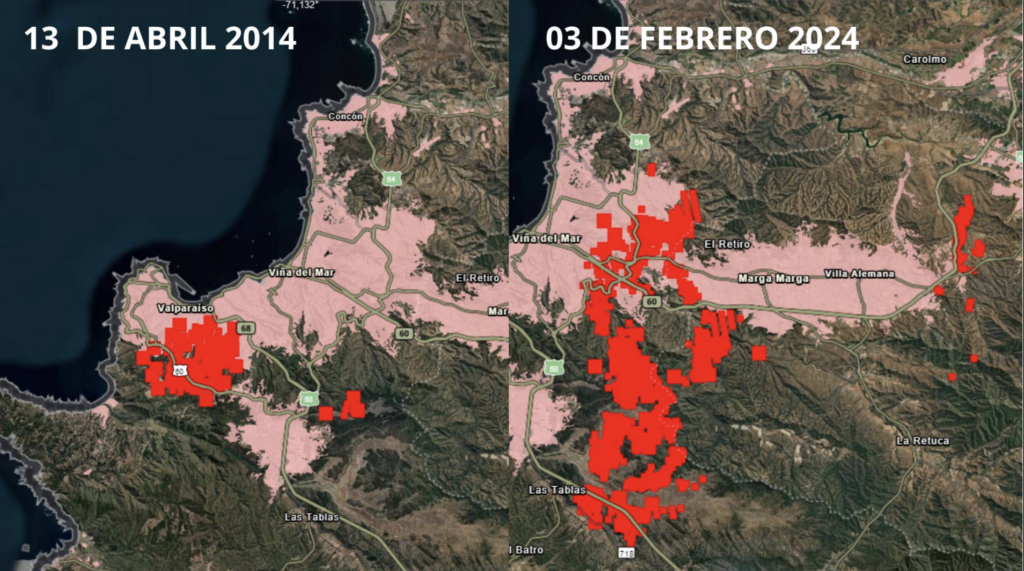

Tan presente, que en la misma conurbación se desataría diez años después del Gran Incendio de Valparaíso, el Megaincendio que afectó Viña de Mar, Quilpué y Villa Alemana (febrero de 2024), que en superficie fue unas 8 veces más grande que el de Valparaíso y que cobró la vida de 131 personas, afectando 15.500 viviendas. Siendo las condiciones similares entre ambos en términos meteorológicos, lo que no deja de impactar fue la flagrante intencionalidad del de Viña, provocado por funcionarios de CONAF que pretendían desde un evento “controlado”, aumentar sus horas pagas de trabajo, al acudir con sus brigadas a lograr dicho control.

Imágenes satelitales del incendio de Valparaíso (2014) y Viña del Mar (2024). Fuente: Claudio Magrini.

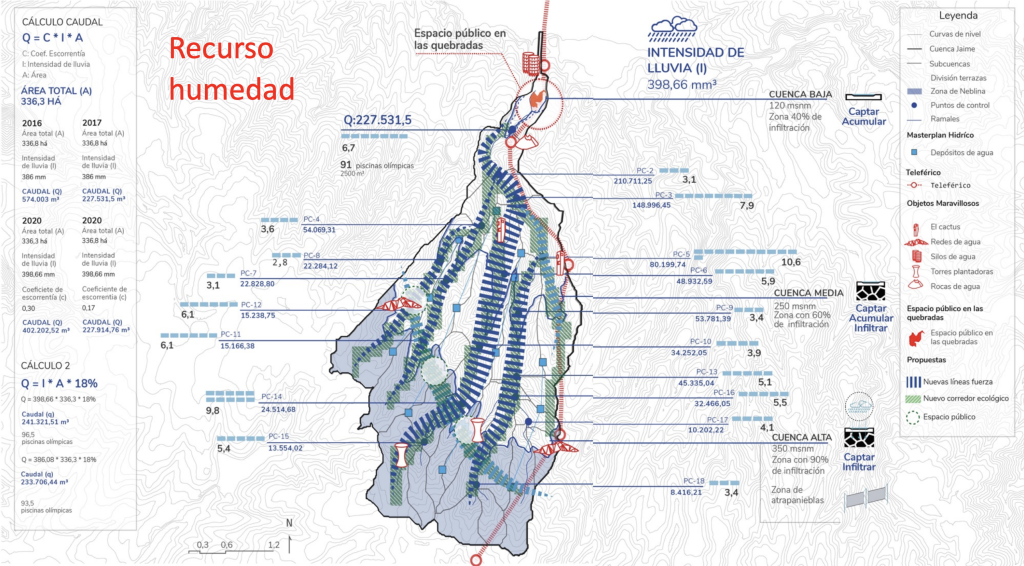

Pero volviendo a la investigación de Magrini, destacamos el sofisticado análisis que realiza de la condición base, eventualmente manejable que es la de la humedad. H30 Valparaíso es un plan maestro cuya sigla inicial está relacionada con la humedad del 30% y está basado en el análisis del recurso hídrico en sus tres estados (líquido, nebuloso y bajo forma de humedad), de modo de llegar a establecer las variables que permitan mantener el territorio por sobre la tasa de humedad del estado crítico e incluir un conjunto de instrucciones para la planificación ecológica de la cuenca hidrográfica bajo estrés hídrico (1).

Detalle material de la investigación H30 Valparaíso. Fuente: Claudio Magrini.

De acuerdo a la investigación, en la última década se ha constatado un considerable aumento de incendios forestales en las cinco zonas de clima mediterráneo que existen a nivel mundial, situación que evidencia los efectos del cambio climático sobre el planeta. Y estos datos, en su momento predictivos, hoy son “datos de la causa”. Los incendios forestales en dichas zonas se han desatado, justamente porque son regiones en las que las condiciones climáticas han llegado a extremos que desplazan año tras año el récord anterior, en cuanto a temperatura, humedad y viento. Hoy, mientras escribimos esta columna, en España se está viviendo una tragedia producto de los incendios que afectan ciudades como Madrid y Valencia, por lo que los resultados de esta investigación nos llevan a preguntarnos por las acciones que en nuestro país – y también en el mundo – se realizan para enfrentar la temporada estival, a casi un mes que se inicie nuestra primavera.

Portal de noticias españolas “El Confidencial”, 16 de agosto de 2025.

Dentro de la combinación de factores que pueden generar incendios forestales, de los tres meteorológicos identificados como calor, viento y humedad, el último parece ser apto para ser gestionado a través de las herramientas de planificación y la arquitectura, que es la hipótesis que se plantea en esta investigación.

El termino “planificación ecológica” surge como un concepto a introducir como estrategia de adaptación frente a desastres de origen natural. Y en este trabajo se presentan varios referentes internacionales que constituyen ejemplos de adaptación. En China, por ejemplo, se ha acuñado el concepto de “ciudad esponja”, para hacer frente a las recurrentes inundaciones. Y así, la planificación basada en los principios ecológicos avanza en países nórdicos, en Alemania y en Suiza, entre otros casos europeos más aislados. El objetivo es buscar el acople de las ciudades a los sistemas naturales.

En Sudamérica hay ejemplos también, incluyendo nuestro país. En Colombia existe el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT, 2019), para el Valle de Aburrá y Medellín, mientras que en Perú existe el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao 2040 que incorpora estos conceptos. En Chile se ha avanzado y existe el Plan Eco Local 2030 – GEF Montaña (2021), que proporciona una matriz de corredores ecológicos de montaña para Santiago y su región geográfica. Sin embargo, es solo un plan orientador, que debiera usarse como insumo para el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, por ejemplo.

El objetivo de estos planes es la protección de los reductos territoriales de vegetación nativa e interconetcarlos con su región geográfica. En el caso de Valparaíso, eso ayudaría a mantener el factor de humedad por sobre el valor del 30%, que es el de riesgo. La denominada infraestructura verde son las matrices o “parches ecológicos”. Elementos verdes que forman los corredores. Existe además el término infraestructura azul, que incorpora el recurso hídrico. Todos conceptos creados hace más de un siglo, con el foco puesto no en la ciudad sino que en el territorio, lo que se conoce como urbanismo ecológico.

La interrelación entre la región y la ciudad, entre la naturaleza y lo construido, son todos elementos que hoy están más vigentes que nunca. Evocando a Luis Álvarez, profesor de historia, geógrafo ex director del Instituto de Geografía de la PUCV y máster en urbanismo, con los recursos ecológicos de nuestras regiones casi agotados y amenazados por el cambio climático, se ha llegado al punto de que ahora son las ciudades las que se tienen que hacer cargo del territorio, si se quieren seguir obteniendo beneficios de los servicios ecosistémicos.

Un poblador del cerro Las Cañas de reinstala en la quebrada a tres meses de haber sufrido la pérdida de su casa en el cerro La Cruz, en el Gran Incendio Urbano de Valparaíso de abril de 2014. Foto: Gonzalo Undurraga.

Tras diez años de investigación y un poco tiempo más, de la ocurrencia del incendio de Valparaíso que cambió la escala de la crisis climática en nuestro país, vemos que hemos aprendido poco.

El megaincendio de Viña del Mar de 2024 desató una crisis de vivienda inédita en la otrora Ciudad Jardín. Y el debate se ha centrado en la mayor o menor diligencia para enfrentar el proceso de reconstrucción, lo que es natural, pero aún surgen muchas dudas si existe algún tipo de herramienta incorporada en los municipios para detectar, anticipar y prevenir los riesgos por incendio, protegiendo los elementos verdes que van quedando.

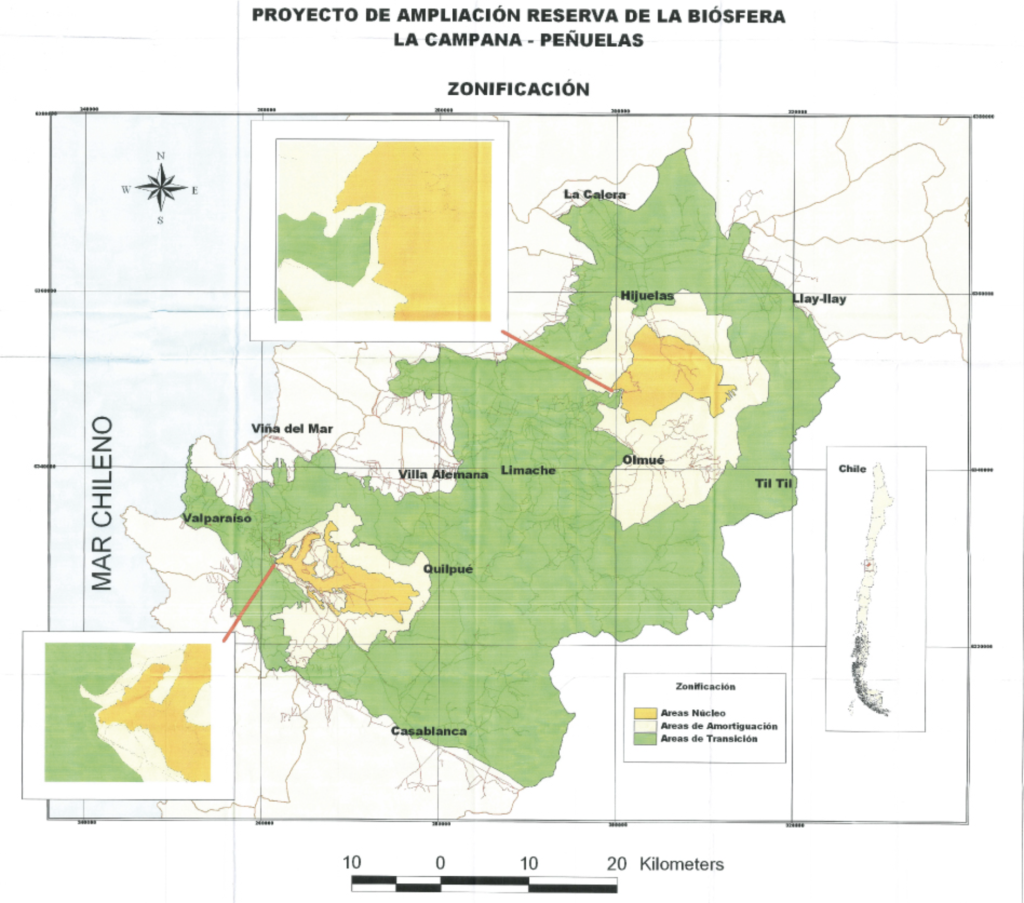

Si bien los instrumentos de planificación territorial son clave, más importante es quizás el trabajo en terreno con las comunidades, la capacitación de dirigentes y la educación ambiental in situ. Valparaíso tiene unas condiciones geográficas excepcionales, porque es parte del gran Corredor Reserva de la Biosfera de La Campana – Peñuelas, lo que condiciona entornos con “cruce de singularidades” que aportan una cantidad significante de ecosistemas que nos han brindado los denominados servicios biológicos en nuestras áreas urbanas. Han ayudado a mantener las especies de los parques y jardines urbanos, públicos y privados, en óptimas condiciones aportando calidad de vida a los habitantes, partir de estos servicios ecosistémicos prestados.

Pero también se han visto degradadas las áreas de interfase, donde termina la ciudad y comienza la naturaleza, convirtiéndose estas áreas en verdaderos polvorines, listos para estallar cuando aumenta la temperatura, en veranos cada vez más amenazantes. Siendo nuestra mejor defensa, gestionando la humedad que contienen, los corredores pueden ayudar a la resiliencia urbana. H30 Valparaíso es un trabajo que aporta con ejemplos de arquitectura e infraestructura ecológica que permiten imaginar una ciudad adaptada y regenerada a partir de la naturaleza.

Mapa Oficial de la propuesta de ampliación de Reserva de Biosfera la Campana-Peñuelas. Mapa de Zonificación propuesta en la ampliación. Fuente: CONAF, 2008.

Prontamente y a través de Agencia Ciudad, estará disponible todo el material de la investigación H30 Valparaíso.

(1): Del libro Desafíos de fenómenos en entornos urbanos. Magrini et al, Centro de Publicaciones PUCE, Ecuador (2024).