Por Marcelo Bauzá

Ayer leía una acertada Carta al Director de Claudio Castro, Alcalde de Renca. Castro, con dos períodos a cuestas y ya en sus últimos cuatro años al frente del gobierno de una comuna con grandes déficits y desafíos—como la mayoría de las 345 que conforman el territorio nacional—es un político que se ha ganado el derecho para hablar con autoridad del tema.

En lo esencial, Castro propone discutir una nueva Ley de Rentas Municipales que realmente permita a los gobiernos locales contar con recursos “suficientes y estables” para garantizar el “bienestar de las personas sin importar dónde vivan”. Los comentarios a su publicación revelaron dos inquietudes válidas: la búsqueda de sistemas de referencia exitosos y la preocupación por la ineficiencia en el uso de fondos públicos. Sin embargo, considero fundamental entender primero el efecto que tiene que la gran mayoría de los municipios no tengan recursos suficientes.

Para comprenderlo, basta con recorrer las calles de Renca y Providencia. La diferencia abismal en la calidad física de ambas comunas—veredas, arbolado urbano, antejardines, materialidad, luminarias y bancas—es evidente. Sin hacer un juicio sobre la gestión de sus respectivos alcaldes, las posibilidades de hacer ciudad y prestar servicios son tan disímiles que estas comunas podrían estar perfectamente en países diferentes.

Las cifras hablan por sí solas: Providencia tiene un ingreso propio permanente (IPP) de 74.600 millones de pesos al año (cifras 2019); Renca, de 15.775 millones. En Providencia se recaudan casi 24.000 millones anuales por impuesto a los bienes raíces; en Renca, 3.000 millones. Los ingresos por patentes municipales son de 17.000 millones en la primera y 8.000 en la segunda. En síntesis, la alcaldía de Providencia tiene una recaudación casi cinco veces superior a la de Renca, diferencia que se manifiesta tanto en su condición física como en los servicios públicos disponibles.

Esta disparidad no es casual, sino el resultado de un sistema tributario que profundiza las desigualdades territoriales.

Según estudios de Razmilic y Larraín, en Chile el 78% de los predios habitacionales están exentos del pago de contribuciones, lo que significa que la gran mayoría de las viviendas no aporta recursos a sus municipios. Si se eliminaran estas exenciones, la recaudación municipal podría aumentar en un 87%. Paradójicamente, son las comunas con menor capacidad económica—como Renca—las que concentran la mayor proporción de propiedades exentas, creando un círculo vicioso donde los territorios que más necesitan recursos son precisamente los que menos pueden recaudar. Mientras tanto, comunas como Providencia, con propiedades de mayor valor, logran captar ingresos significativos incluso con el sistema actual de exenciones.

Surge entonces una pregunta fundamental: ¿es justa esta disparidad entre dos territorios con prácticamente la misma cantidad de habitantes, extensión y distancia al centro de la ciudad? Más aún, ¿no significa ajustar únicamente el Fondo Común Municipal perseverar en el centralismo sin delegación efectiva de poder a los gobiernos locales? En el fondo de este debate está la concepción misma del Estado y su rol.

Para abordar estas interrogantes, y siguiendo la línea de pensamiento de Mariana Mazzucato en “The Value of Everything”, considero especialmente importante repensar la terminología con la que describimos al gobierno. Presentarlo como un creador de valor más activo—que invierte, no solo gasta, y con derecho a obtener una tasa de rendimiento—puede modificar su percepción y comportamiento.

En Chile, los gobiernos locales se ven a sí mismos principalmente como “facilitadores” de un sistema de mercado, en lugar de cocreadores de riqueza y sistemas de intercambio. Esto produce exactamente el tipo de gobierno al que hacía referencia uno de los comentaristas: débil, ineficiente y aparentemente “favorable a las empresas”, pero propenso a la captura y la corrupción, privatizando partes de la economía que deberían estar creando bienes públicos y colectivos.

Por eso, el camino no es seguir “emparchando” un sistema que ha generado brechas gigantescas entre las comunas del país. Necesitamos replantear fundamentalmente quién y cómo se crea valor en nuestra sociedad, trascendiendo la falsa dicotomía entre sector público y privado para reconocer que el valor genuino—ese concepto filosófico que la economía actual ha perdido de vista—se genera a través de la colaboración de toda la sociedad, no solo del mercado.

Esta comprensión del valor público supera las limitaciones del concepto tradicional de “bien público”, que funciona más como una barrera conceptual que como una puerta hacia nuevas posibilidades. Mientras el “bien público” restringe nuestra visión sobre el rol gubernamental, el valor público debería inspirar soluciones innovadoras. De ahí la paradoja de que veamos natural que una municipalidad opere programas sociales, pero inconcebible que desarrolle vivienda pública en arriendo—precisamente lo que hace el exitoso modelo vienés desde hace más de un siglo.

Adoptar esta perspectiva nos obliga a repensar completamente las fronteras entre lo público y lo privado, así como nuestra comprensión fundamental de qué constituye valor. Mazzucato lo expresa con precisión: “los valores públicos son aquellos que proporcionan un consenso normativo sobre los derechos, beneficios y prerrogativas a los que los ciudadanos deberían (y no deberían) tener derecho; sus obligaciones para con la sociedad, el Estado y entre sí; y los principios en los que deben basarse los gobiernos y las políticas de Estado”.

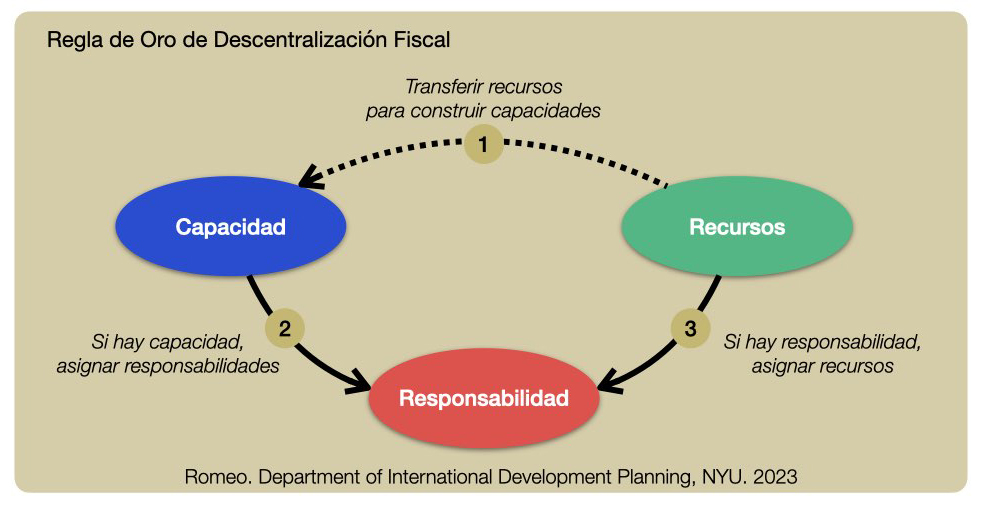

Las particularidades del desarrollo urbano exigen movilizar todos los recursos territoriales disponibles, tanto económicos como sociales. Por ello resulta crucial acelerar la descentralización efectiva y que nuestros alcaldes amplíen su horizonte de acción, construyendo las capacidades institucionales necesarias para liderar sus territorios con la misma determinación estratégica que caracteriza a las organizaciones de alto rendimiento.

En el fondo, se trata de reimaginar un sistema social más rico y complejo, que valore las múltiples maneras de crear riqueza colectiva más allá de simplemente facilitar los negocios privados. Esta transformación es la única vía hacia ciudades genuinamente equitativas y gobiernos locales con poder real para servir a sus habitantes.