Gonzalo Undurraga.

Detalle Isla Teja, Valdivia. Fuente: Google Earth

El pasado 24 de julio Valdivia se convirtió en la primera ciudad acreditada como “Ciudad Humedal” de Latinoamérica junto a Trelew (Argentina). Durante la Convención Ramsar (COP 15 Ramsar) formada por 172 países, realizada en Zimbabue, la delegación chilena recibió este reconocimiento tras la gestión de los ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, sumándose de este modo a la lista de 43 ciudades a nivel mundial con esta acreditación.

La gestión liderada por el Estado de Chile a través de la Cancillería contó con el apoyo técnico del municipio de Valdivia, lo que habla de una gestión institucionalizada que logra posicionar a la ciudad abriéndole oportunidades en materia de cooperación internacional, turismo de intereses especiales y atracción de inversiones vinculadas a la sostenibilidad.

“Es una demostración del compromiso de Chile por avanzar en el cuidado del medio ambiente y hacer frente al cambio climático, que es un desafío global. También viene a destacar la importante labor que ha realizado la ciudadanía de Valdivia en la protección de los humedales, que son esenciales para preservar la biodiversidad”

Canciller Alberto Van Klaveren, en entrega recomendación de acreditación internacional ante Comité Permanente – Convención Ramsar. Gland, Suiza. Enero de 2025.

En efecto, la relación de los valdivianos con los humedales es cotidiana y directa, a partir de las transformaciones urbanas que fueran provocadas por el Gran Terremoto de Valdivia de 1960, producto del cual se modificó el paisaje con la inundación de gran parte del territorio en el que se asentaba la ciudad, generando un enorme sistema de humedales. Lo anterior no fue explicitado y relevado si no hasta que un grupo de ciudadanos se movilizara tras el desastre ecológico producido por una planta de celulosa que provocó la muerte de una población de cisnes de cuello negro en uno de éstos humedales, en el Río Cruces, el año 2004.

Hasta entonces, la condición fluvial de Valdivia estaba asociada fuertemente al turismo y a la economía local de la pesca y la navegación, junto con el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Imágenes de Valdivia. Fotos: Gonzalo Undurraga.

A poco más de dos décadas del desastre ambiental del Río Cruces, Valdivia lidera con esta certificación la protección de ecosistemas naturales urbanos a nivel Latinoamericano.

Sin embargo, se debe poner atención en el hecho de que lograr una certificación como Ciudad Humedal es quizás un primer paso en el avance hacia la concientización sobre la necesidad de proteger los humedales urbanos. De hecho el ejemplo de Valparaíso nos recuerda que una declaratoria como la de la UNESCO no es garantía de mejoras en el patrimonio de la ciudad puerto sin una gestión efectiva del municipio. Para Valdivia, es vital que las sucesivas administraciones continúen el camino recorrido hasta ahora. En el resto del país, el ejemplo de Valdivia debe ser observado con atención.

En Chile se promulgó en 2020 la Ley 21.202 que por primera vez en la historia apunta a la protección de los humedales urbanos de amenazas históricas y latentes, ley que ha provocado algunas distorsiones sobre sus alcances y objetivos, además de no existir claridad en las atribuciones de la declaración de Humedal Urbano que tiene un municipio, frente a los derechos adquiridos por propietarios de terrenos aledaños, el desafío de vincular los planes de manejo de los cuerpos de agua y sus entornos con el Plan Regulador, las diferencias entre sistemas de humedales naturales y humedales creados por antropización (como los Ojos de Mar, producto de obras portuarias en San Antonio), etc.

Proyecto inmobiliario sobre humedal en Los Molles, región de Valparaíso. Foto: Google Earth.

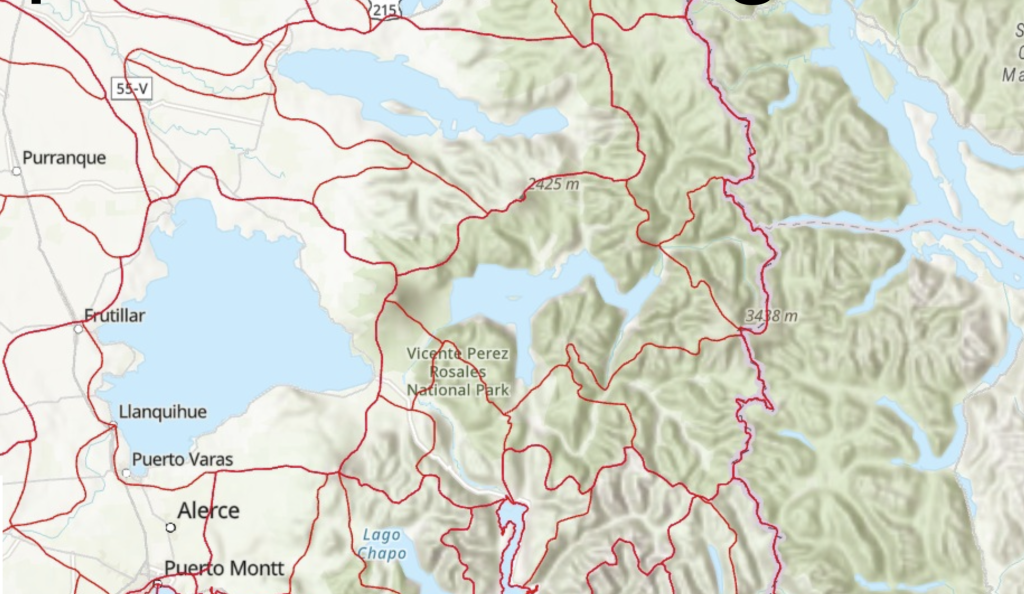

Los Ríos, Los Lagos y Aysén son regiones cuyos asentamientos humanos han impactado históricamente estos ecosistemas, en mayor o menor grado dependiendo del tamaño de la trama urbana. En Llanquihue, la expansión de la ciudad terminó por reducir dramáticamente el sistema de humedales preexistente, siendo un precedente y una alerta para localidades cercanas como Puerto Varas o Puerto Octay, en que la amenaza por crecimiento puede generar – al contrario de lo que ha ocurrido en Valdivia – que lo urbano entre en disputa con los humedales hasta anular todos sus potenciales asociados con la resiliencia climática y la sostenibilidad urbana.

A partir del terremoto de 1960 el sector sur del Río Maullín comenzó un proceso de urbanización como respuesta a la necesidad de emplazarse en terrenos seguros sin intervenir sectores de vegas y bosques inundados pantanosos. Esta condición se mantuvo hasta la década de 1980 y ya desde 1990 a la fecha, el crecimiento urbano ha afectado sistemáticamente el funcionamiento hidrológico de estos ecosistemas, convirtiéndose la trama de calles y viviendas de la ciudad de Llanquihue (18.088 habitantes, INE 2024), en un estrangulamiento del sistema de humedales.

Dentro de las amenazas que se cuentan por el crecimiento urbano en general para los sistemas de humedales están el cambio de uso de suelo, la localización de asentamientos humanos en áreas de influencia del humedal, la extracción y modificación de caudales de agua superficial, la alteración de cauces, la quema de vegetación riparina, la extracción de agua subterránea no regulada, la contaminación, la introducción de especies exóticas invasoras y el cambio climático entre otros (Ministerio de Medio Ambiente, 2017; Farías et al.,2019)*

La expansión urbana en zonas lacustres del sur o en zonas costeras del país, es una amenaza para los sistemas naturales que ante la necesidad de suelo urbanizable solo se combate con criterios de densificación, pero también con modelos y planes de manejo que permitan compatibilizar estas zonas con los asentamientos humanos. Los denominados servicios ecosistémicos requieren que la trama urbana se transforme en un soporte que permita la sostenibilidad de estos servicios. El cuidado de estos espacios, la correcta accesibilidad y la disposición de equipamiento son elementos que aportan, sin embargo para que un sistema de humedales funcione, se necesita comprender las condiciones que permiten la emergencia de las capas freáticas y conducción de escurrimiento de agua permanente que mantienen el cuerpo de agua visible y en buenas condiciones, sosteniendo la cadena trófica.

Sistema de cuencas hidrográficas del lago Llanquihue. Fuente: Agencia Ciudad.

Lo anterior puede complejizarse de extraerse el recurso hídrico para el consumo humano desde el sistema de humedales sin la medición de impactos y peor aún, el vertimiento de aguas grises no tratadas en los afluentes, desembocaduras, o a través de las napas freáticas por filtración de fosas scépticas.

Finalmente, a nivel de macro cuencas, los humedales forman parte de sistemas hídricos mayores y cumplen la función de retener grandes escorrentías lo que implica que cualquier asentamiento humano que no se emplace en un terreno a la distancia correcta puede tarde o temprano verse afectado por el período de retorno. Esto significa que una lluvia torrencial (de las que ocurren una vez en décadas) puede “sorprender” llevándose todo a su paso al no haberse tenido en cuenta el factor de riesgo del emplazamiento de infraestructura, equipamiento o viviendas cerca de cuencas hídricas no debidamente analizadas.

En la región de Los Lagos, el sistema de cuencas del lago Llanquihue experimenta últimamente un nivel de presión urbana preocupante. Si bien la posibilidad de declarar humedal urbano es una herramienta paliativa, la mirada integral de “ciudad – humedal” que se reconoce en Valdivia resuena como un ejemplo. Llanquihue y Puerto Varas son ciudades que han sufrido un crecimiento importante y que pueden intentar recuperar estos cuerpos de agua en la medida de lo posible. Mientras que el caso de Puerto Octay surge como una gran oportunidad.

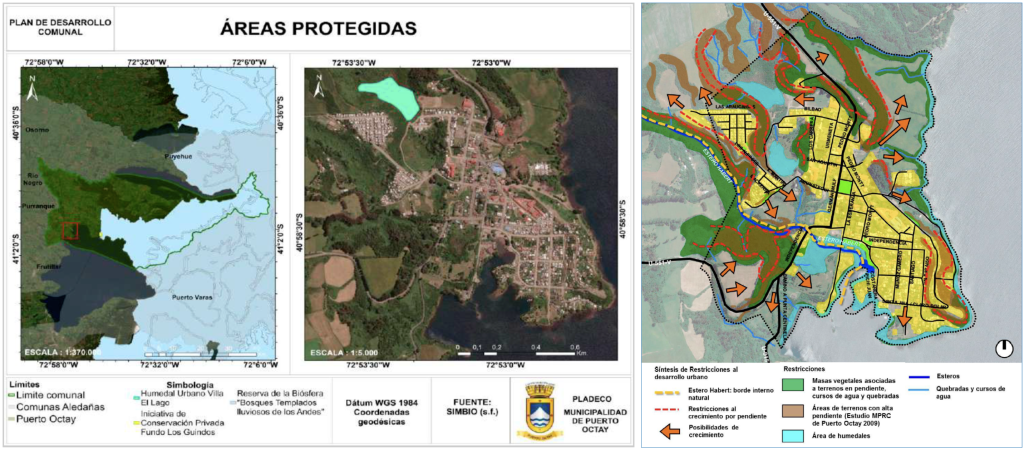

Puerto Octay es la cabecera de la comuna del mismo nombre. Emplazada en la confluencia de la cuenca del Lago Llanquihue y la cuenca superior del Río Rahue, está flanqueada por el Estero Habert – cuya desembocadura al lago conforma una pequeña bahía junto con la península Punta Centinela – y contiene un casco urbano de carácter patrimonial acompañado de pequeñas quebradas y cursos de agua que alimentan un sistema de humedales. Uno de éstos cuerpos de agua fue declarado Humedal Urbano, el 2021, convirtiéndose en el primero en ser reconocido en la comuna. Denominado “Villa El Lago” éste es un humedal palustre que sirve como precedente para la protección de otros humedales en la comuna.

Izq: Áreas protegidas comuna de Puerto Octay y Humedal Urbano Villa El Lago (PLADECO). Der: Restricciones y condicionantes para el desarrollo urbano del sector Villa Puerto Octay. Fuente: Municipalidad de Puerto Octay.

El municipio de Puerto Octay tiene la oportunidad de integrar en el manejo del agua, la protección del recurso en cuanto a los servicios ecosistémicos fundamentales que provee, con el sistema sanitario urbano. Al ser el municipio el abastecedor del servicio sanitario, utilizando un pozo profundo y un sistema de alcantarillado obsoleto, tiene la gran oportunidad de generar las condiciones para modernizar este servicio a partir de un plan que considere el manejo circular de las aguas residuales para asegurar no solo las condiciones de sostenibilidad ecosistémica de la cuenca, sino que para asegurar el consumo. Y esto requiere ampliar la mirada y considerar la infiltración de aguas lluvias, de sistemas porosos que impidan la impermeabilidad del suelo, de establecer un relato en torno al carácter lacustre de la ciudad y en definitiva, de diseñar una política local en torno al agua.

Una “ciudad humedal” no es simplemente un eslogan, ni tiene que ver estrictamente con la contemplación de un paisaje particular con cisnes de cuello negro. Se trata de comprender la importancia del recurso hídrico que regiones como Los Ríos y Los Lagos, deben poner al centro de la planificación tanto rural como urbana. El desarrollo turístico, cultural y económico de estas regiones sin duda que dependen de eso. Ríos y lagos son el sine qua non de su geografía, han forjado no solo su toponimia, historia e identidad, sino que la posibilidad de un futuro sostenible para nuevas generaciones locales y globales que ven en estas tierras una alternativa de desarrollo en armonía con la naturaleza.

Puerto Octay. Fotos: Gonzalo Undurraga.

*Nota: el presente artículo se basa en el Estudio Ambiental Humedal Laguna El Loto de la consultora Simbiosis.