Reflexiones sobre diversidad y estandarización urbana

Por: Marcelo Bauzá

En 1997, un par de amigos argentinos decidieron abrir una pizzería en Santiago. Querían recrear el modelo que conocían de Mendoza: pizzerías de barrio repartidas por toda la ciudad, cada una con su propia personalidad. Allá, aunque siguieran la misma receta básica, cada pizzero le daba su toque personal. No había uniformidad, sino diversidad dentro del mismo formato.

Sin embargo, se encontraron con un mercado completamente diferente. En Santiago dominaban entonces las grandes cadenas americanas: Domino’s y Pizza Hut. A pesar de que la pizza de mis amigos tenía mejor calidad, era más cara, y la gente no estaba dispuesta a pagar la diferencia. Después de un año de lucha y mil vicisitudes, terminaron cerrando y regresaron a Mendoza.

Yo llegué a Santiago en la misma época a trabajar para una firma de arquitectura y planificación urbana. Algunas cosas me llamaron la atención de inmediato: no había café expreso en ningún lado, tampoco medialunas. Estaba acostumbrado a que el café fuera distinto en cada lugar, pero aquí era el mismo en todas partes porque solo se tomaba Nescafé.

Casi treinta años después la situación ha cambiado radicalmente. Hay infinitas opciones para tomar un expreso y la gente disfruta mucho más del café. ¿Es más caro que el Nescafé? Sí, pero es completamente distinto. También existen pizzerías como las que proponían mis amigos, aunque las cadenas siguen dominando el mercado.

Hago esta observación porque en Chile gradualmente ha aumentado la diversidad en muchos aspectos de la vida cotidiana. Pero no en todos.

El modelo de torres: eficiencia versus calidad urbana

Pienso en la Corporación de Desarrollo de Santiago, que a mediados de los años 80 inició el repoblamiento de la comuna facilitando la construcción de edificios de 4 a 6 pisos en el sector norponiente, donde el terreno costaba apenas 5 o 6 UF/m². Estos desarrollos fueron un éxito gracias a la calidad urbana de ese sector de la ciudad. Con los años, el modelo se expandió hacia nuevos barrios, pero con una diferencia crucial: se comenzaron a edificar torres mucho más altas y todas iguales. Uno de los primeros en explotar esta densidad fue Paz Froimovich, con edificios de más de 20 pisos de altura.

El negocio era tan rentable que varias inmobiliarias replicaron el modelo. Las principales avenidas del centro se llenaron de torres, para luego expandirse hacia las proximidades de las líneas del Metro. A medida que las casas antiguas se demolían para unir lotes y dar cabida a estos gigantes, los barrios centrales perdieron su encanto y escala humana, convirtiéndose en grandes colmenas donde la gente vivía en departamentos cada vez más pequeños y eficientes.

El grado de especialización en esta tipología fue tal que ya no había lugar para proyectos de menor escala. Se instaló un sistema donde en lugares con escasos atributos urbanos solo importaba la accesibilidad a estaciones de Metro y edificar en altísimas densidades con departamentos de 1 y 2 dormitorios.

Los proyectos de menor altura y densidad se relegaron a las comunas del sector oriente, donde la calidad del entorno era excelente y la gente estaba dispuesta a pagar tres o cuatro veces más que en las densas torres para clase media y media baja, donde predominaba la eficiencia y la rentabilidad.

En resumen, se masificó la producción de vivienda para familias de recursos medios y bajos sin considerar la calidad de vida que se estaba creando, porque no había recursos para ocuparse de eso. Recuerdo que en aquella época se hablaba en Argentina de la gran eficiencia de los constructores chilenos para producir rápidamente edificios de gran altura con reducción progresiva de costos. Con el tiempo, esta tipología se volvió como las cadenas de pizzas, las faenas mineras o las operaciones forestales: enormes operaciones con alto nivel de tecnificación y excelentes márgenes, ignorando que para los hogares destinatarios no es lo mismo una Telepizza que la pizza del barrio.

Diferentes formas de producir espacio

Si hoy no tuviéramos un grave problema de sustentabilidad en la producción de viviendas debido a la gigantesca brecha entre el precio de los departamentos en sectores “bien conectados” y los ingresos familiares, no estaríamos cuestionando el modelo productivo promovido durante más de cuarenta años. Cabe preguntarse si esta tendencia a producir vivienda en gran escala, de forma eficiente, con pocos actores y notable tolerancia a la desigualdad, no forma parte de la matriz sociocultural de países que se desarrollaron basándose en la explotación de recursos naturales, como identifica Juan Pablo Luna en su libro “¿Democracia Muerta?” [1].

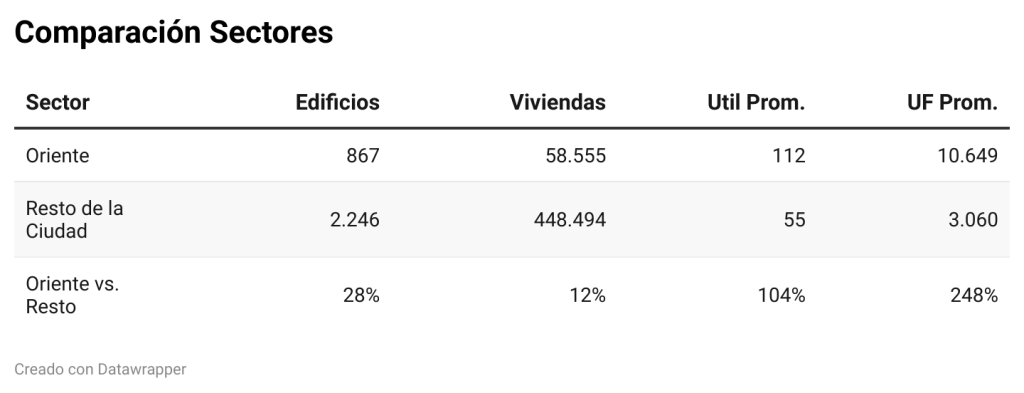

Los datos son elocuentes. Entre 2011 y 2024 se edificaron en el Gran Santiago 3.100 edificios que albergaron 507 mil hogares. Al agrupar estas obras entre las del sector oriente[2] y las del resto de la ciudad, se observan las diferencias resultantes de la división del mercado inmobiliario santiaguino en estos dos grandes segmentos.

El análisis comparado revela que las comunas del sector oriente concentran casi un tercio de los edificios construidos, pero albergan apenas el 12% de los departamentos. La superficie útil promedio es más del doble que la de los departamentos construidos en el resto de la ciudad, mientras su precio es dos veces y media superior.

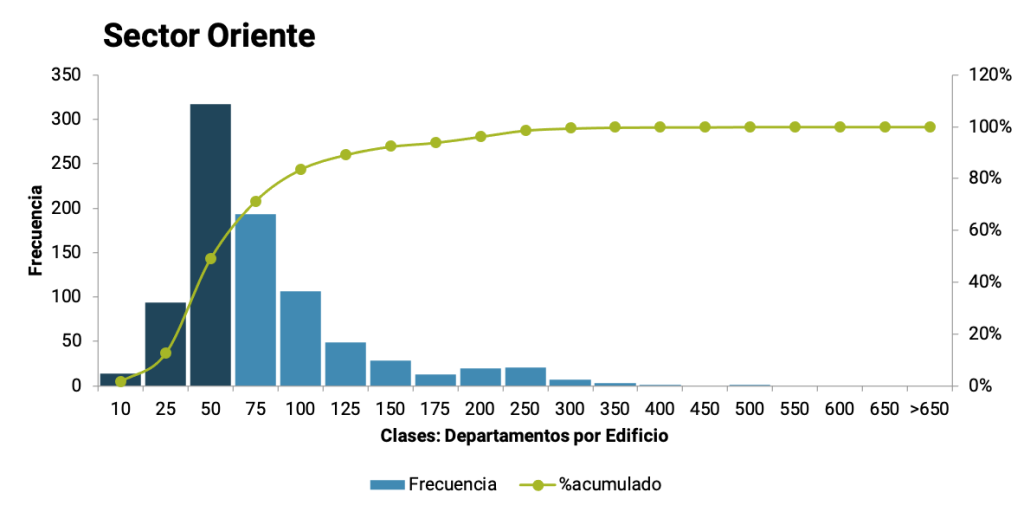

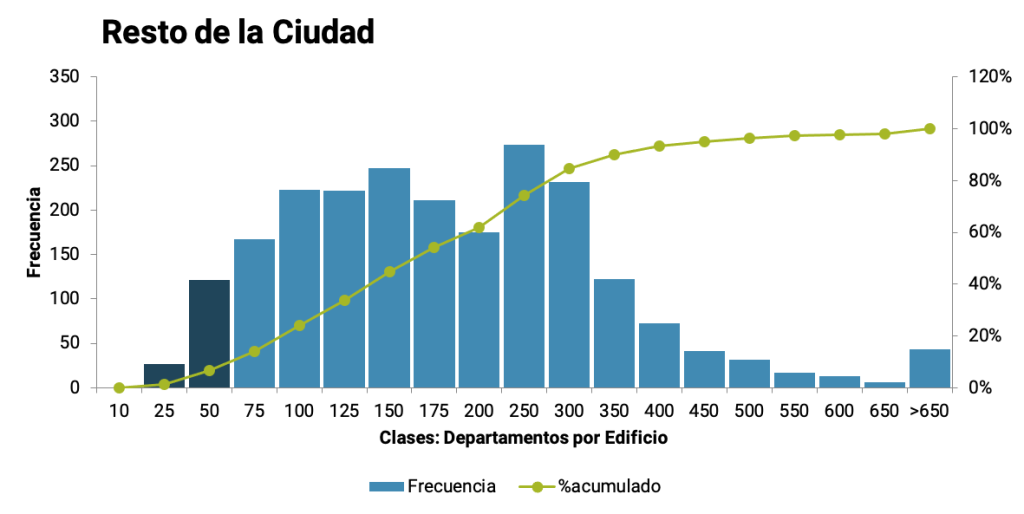

En cuanto al tipo de desarrollo predominante, si en el sector oriente el 50% de los edificios tiene menos de 75 departamentos, en el resto de la ciudad esta cifra no llega al 7%. Las comunas con mejor calidad urbana tienen una mediana de 52 y una moda de 40 departamentos por edificio, mientras que para el resto del Gran Santiago estas cifras se elevan a 164 y 96 respectivamente.

Fuente: Agencia Ciudad – Encuesta Salas de Venta Inciti.

Políticas públicas y perpetuación del modelo

Las torres construidas en gran parte del territorio urbano fueron una solución cuantitativa al déficit habitacional, pero no contribuyeron a mejorar el espacio urbano ni el problema de segregación. Aunque no compete a los privados resolver estos problemas, fueron ampliamente favorecidos por la inexistencia de políticas públicas que los priorizaran.

La política de subsidio a la demanda, aún predominante, promueve tipologías en grandes condominios o torres como lo hace el mercado en gran parte de la ciudad. Los logros más destacables de los últimos años han sido el aumento de la calidad arquitectónica y constructiva y la mayor proximidad a zonas centrales gracias a programas como el DS19.

Según cifras de la Seremi Minvu de la Región Metropolitana para 2011-2020, se edificaron 290 conjuntos mediante estos programas, albergando casi 50 mil hogares —equivalente al 10% de lo edificado por inmobiliarias en el mismo período—. Del total, 75% fueron conjuntos DS49 con un tamaño medio y moda de 150 viviendas por edificio, mientras que para el DS19 las cifras fueron 190 y 150 unidades respectivamente.

En el DS49, casi 20% de los conjuntos tienen menos de 75 viviendas; en el DS19 no existen proyectos de este tamaño. Aunque el DS49 contempla beneficios específicos para condominios de hasta 10 viviendas, este tipo de desarrollo representó solo 1,8% del total en el período analizado. El DS19, por su parte, no promueve desarrollos menores, estableciendo únicamente un límite de 300 viviendas por etapa.

Re imaginando entornos urbanos sostenible

Dado lo expuesto, debería explorarse una política de fomento a la construcción de edificios de media altura y densidad similar a la predominante en el sector oriente, que acompañada de programas de rehabilitación o cocreación de barrios, podría tener mayor éxito en desegregar nuestras ciudades, mejorar la cohesión social, aumentar la calidad urbana, la seguridad pública y la resiliencia urbana.

Como señala Shlomo Angel del NYU Marron Institute of Urban Management [3]: “Necesitamos empoderar de alguna manera a los pequeños desarrolladores para que hagan proyectos más pequeños, porque esa es la manera de combatir la segregación… La solución a la segregación no es la integración, porque todos se resisten a la integración. Nadie quiere vivir junto. La solución a la segregación es el desarrollo de proyectos más pequeños: mayor granularidad en lugar de grandes proyectos de un solo uso, territorios más pequeños con diferentes usos”.

Me pregunto si, así como hoy hay café en grano de distinta calidad por todas partes, será posible explorar la posibilidad de producir distintos tipos de edificios donde la eficiencia sea uno de los componentes y la rentabilidad una de las resultantes, pero donde también se consideren otras variables fundamentales: la calidad del espacio urbano, la escala humana de los barrios y la diversidad arquitectónica. Al igual que valoramos la diferencia entre un café de grano y el Nescafé, o entre una pizza artesanal y la de cadena, deberíamos poder disponer de diferentes formas de habitar la ciudad

[1] Luna, Juan Pablo. 2024. ¿Democracia Muerta? Chile, América Latina y un Modelo Estallado. Ariel.

[2] Comprende las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.

[3] “Anatomías de la verticalización y políticas de la densificación residencial en Santiago, Valparaíso y Concepción: hacia áreas metropolitanas más integradas y sostenibles”, encuentro que marcó el cierre del proyecto de investigación Fondecyt Regular N° 1221083. 12 de Junio, 2025..